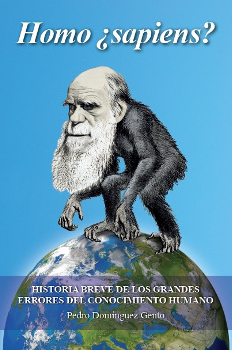

Fue Carl Linneo, el gran naturalista del siglo XVIII, quien denominó a nuestra especie Homo sapiens, humano sabio. Unos 200 años después, como parecía que los sapiens se habían cruzado genéticamente con los neanderthalensis originándonos a nosotros, los paleontólogos añadieron otro sapiens para diferenciarnos de aquellos progenitores y durante un tiempo nos autodenominamos Homo sapiens sapiens, humano más que sabio, doblemente sabio... Al final, tras un intenso debate y nuevas investigaciones, los científicos han concluido que tales cruces fueron esporádicos y no originaron ninguna subespecie1, de modo que hemos vuelto a la denominación inicial. Los restos de H. sapiens más antiguos se han descubierto en Etiopía y tienen 195 000 años, antigüedad similar a la estimada para las mitocondrias femeninas, que sitúan a la antecesora de todos los humanos actuales en el África Oriental hace unos 200.000 años. Así pues nuestra especie debe tener aproximadamente esa edad, poca cosa si la comparamos con los 220 000 000 de años de existencia de los mamíferos y apenas nada si la comparamos con los 4 500 000 000 de años que le calculamos a la Tierra. Quizás por eso, por nuestra juventud evolutiva, nos comportamos como lo hacemos y encima nos atrevemos a llamarnos H. sapiens, porque observándonos objetivamente y estudiando a fondo nuestra historia lo de sabios resulta más que dudoso. En realidad los errores nos han acompañado siempre, incluso aprendemos con ellos porque comenzamos a andar tropezando y cayendo, a hablar balbuceando, a comer derramando la comida, a escribir haciendo tachones y a razonar equivocándonos una y otra vez. Cometemos errores en cadena hasta que finalmente acertamos y hacemos bien las cosas, lo cual no impide que de cuando en cuando volvamos a errar porque incluso maduros y experimentados seguimos equivocándonos, aunque afortunadamente mucho menos. Y si no podemos eliminar del todo los errores, porque son consustanciales a la especie humana y a la vida misma, lo mejor que podemos hacer es intentar reducirlos al mínimo, siendo precavidos y conociendo al menos los principales. Ése es precisamente el objetivo del presente ensayo, referir los mayores errores que nuestra especie ha cometido desde que inventamos la escritura hasta hoy para aprender de ellos y evitar otros semejantes.

Por ejemplo, en 1.917, al aplicar la Teoría de la Relatividad General a la gravitación, Albert Einstein dedujo que el Universo debía contraerse por acción de la atracción gravitatoria, la única fuerza conocida que actuaba a escala cósmica. No obstante, el consenso científico de la época suponía que el Universo se mantenía en un equilibrio estático, estacionario, así que Einstein pensó que debía existir entre las galaxias algún tipo de fuerza de repulsión, desconocida todavía, que equilibrara la atracción gravitatoria e introdujo en sus cálculos una constante cosmológica para obtener resultados concordantes con el Universo estacionario. Lo que no sabía el gran físico era que en 1.912, analizando la luz procedente de las galaxias más distantes, Vesta Slipher había observado que sus líneas espectrales visibles se desviaban hacia el rojo, un corrimiento que sólo podía explicarse suponiendo que dichas galaxias se estaban alejando a gran velocidad y el efecto Doppler actuaba sobre la luz que emitían alargando su longitud de onda. Posteriormente, en 1.929, Edwin Hubble descubrió que la velocidad de fuga es tanto mayor cuanto más lejos se hallan las galaxias, lo cual implica que el Universo se expande por todos lados, como un globo al inflarse. Cuando Einstein se enteró de ese último descubrimiento tuvo que reconocer que la constante cosmológica había sido la mayor equivocación de toda su carrera. En descargo suyo hay que decir que el error era general ya que todos los científicos de la época creían que el Universo era estacionario, algo comprensible porque hasta entonces no disponían de datos sobre el movimiento de las galaxias y éstas, a escala humana, parecen inmóviles.